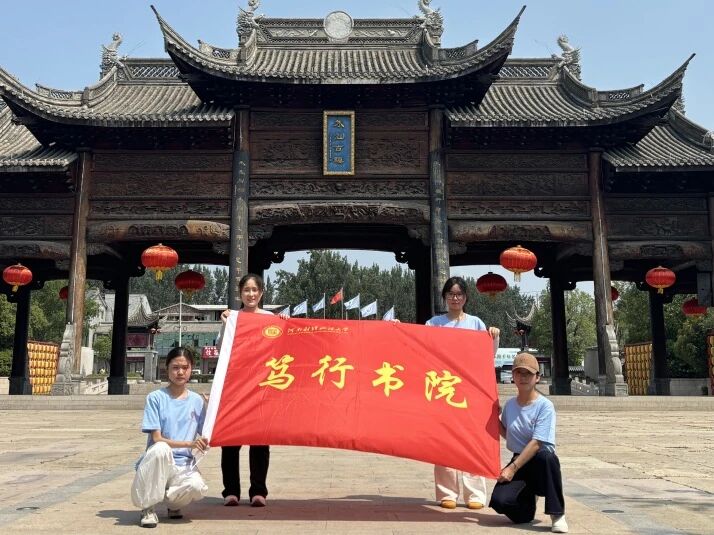

为深入挖掘中华优秀传统文化,助力非遗保护与传承,笃行书院馨一社区赴朱仙镇探寻传统村落与非遗文化。暑期社会实践调研团于2025年7月19日赴河南省开封市朱仙镇,开展以“访朱仙古韵,寻非遗匠心”为主题的社会实践活动。队员们通过实地走访、技艺体验、人物访谈等形式,深入了解朱仙镇具有深厚文化底蕴的非遗项目,探索传统文化与现代生活的融合路径,为乡村振兴贡献青春智慧。

朱仙镇,位于开封市祥符区西南部,始建于战国初期,原名聚仙镇,宋代称朱仙镇。唐宋以来,是水陆交通要道和商埠重地。明末因贾鲁河开通,使其成为开封唯一的水陆转运码头,与广东的佛山镇、江西的景德镇、湖北的汉口镇并称中国“四大名镇”。朱仙镇文化积淀深厚,是木版年画、新春对联和豫剧祥符调的发源地,拥有古镇文化、码头文化、民俗文化、年节文化、戏曲文化、楹联文化、姓氏文化等多种文化元素,内容丰富多彩,被国家文物局和住建部授予“中国历史文化名镇”。

实践团开展问卷、访谈调研

在朱仙镇铜板浮雕传承基地,实践团成员近距离观摩了这项源起于明清时期的金属雕刻技艺。铜板浮雕传承人向队员们展示了制作流程:从铜板锻制、图案錾刻到油墨印刷,每一步都凝聚着匠人的心血。传承人感慨道:“铜板浮雕线条刚劲有力,层次分明,但制作周期长、成本高,传承面临挑战”。队员们亲身体验錾刻工艺,感受“千锤百炼出精品”的工匠精神,并围绕非遗的传承与发展进行深入讨论,提出开发铜板浮雕主题文创产品以及与文旅相结合的创意方案。

实践团学习铜板浮雕非遗工艺

朱仙镇毛笔制作技艺已有数百年历史,以“尖、齐、圆、健”四德著称。实践团又来到当地毛笔制作工坊,见证了一根毛笔从选毛、梳毛到装杆的72道工序。在老师的讲解下了解到了毛笔初步制作,并且尝试了书写毛笔字,深刻体会到传统手工艺的精细与不易。团队还调研了毛笔产业的销售现状,建议通过直播带货、研学体验等方式拓宽市场,助力非遗“活”起来。

实践团体验毛笔书写

最后,实践团体验了传统石磨技艺,在传承人的指导下,队员们推动石磨研磨谷物,感受古法加工的智慧与艰辛。团队成员不禁感慨道:“看似简单的转动,实则需要对力道和节奏的精准把控”。实践团还参观了钱币博物馆,馆内陈列从先秦刀币到明清铜钱等历代货币,系统展现了中国货币的发展脉络。队员们通过讲解员的介绍,了解到朱仙镇作为明清时期商贸重镇,在金融史上的重要地位。

体验石磨工艺、参观钱币博物馆

通过这次实践,队员们深刻触摸到了传统文化的温度,也看到了非遗传承的紧迫性。铜与火的碰撞,刻下的是千年文脉;守与创的平衡,延续的是传承希望。朱仙镇一个个动人的非遗故事,正是中华文化传承的生动写照。当传统技艺与现代生活相遇,当千年智慧与当代审美对话,文化记忆便在传承中绽放新生。而青年一代的创意赋能与深度参与,正让非遗保护焕发出前所未有的生命力。

(初审 刘聪聪 复审 邓涵月 终审 杨 睿)